【解説】ジブリ映画『コクリコ坂から』を読み解く5つのポイント! ラストにあらわれた希望とは

映画『コクリコ坂から』が、地上波放送!

8月21日夜9時より、日本テレビ系・金曜ロードSHOW!にて映画『コクリコ坂から』が地上波放送される。

本作は宮崎駿の長男である宮崎吾朗が監督を手掛けた、『ゲド戦記』に次ぐ長編第2作。若い男女の淡い恋心を主軸にしたドラマ、文化部部室があつまる洋館“カルチェラタン”の造形とコミュニティ、当時の生活や文化をしっかり捉えた細やかな描写などから、幅広い世代に愛される作品となった。

“場所の魅力”や“大掃除の爽快さ”、そして“日常的な描写の先にある希望”を軸に、この作品の魅力を解説していこう。

※以下は映画『コクリコ坂から』のラストを含むネタバレに触れている。未見だという方、予備知識なく観たいという方は注意してほしい。

映画『コクリコ坂から』のあらすじ

コクリコ荘と呼ばれる下宿を祖母と営む高校生の松崎海(メル)は、亡くなった船乗りの父のために、毎日「安全な航海を祈る」という意味の旗をあげていた。高校では文化部部室が集まる洋館カルチェラタンを取り壊すか、それとも保存するべきかという論争が起きており、その最中でメルは新聞部部長の風間俊と出会い、いつしかふたりは心を通わせていく。

映画『コクリコ坂から』解説1:コクリコ荘と、カルチェラタンという二つの建物の対比

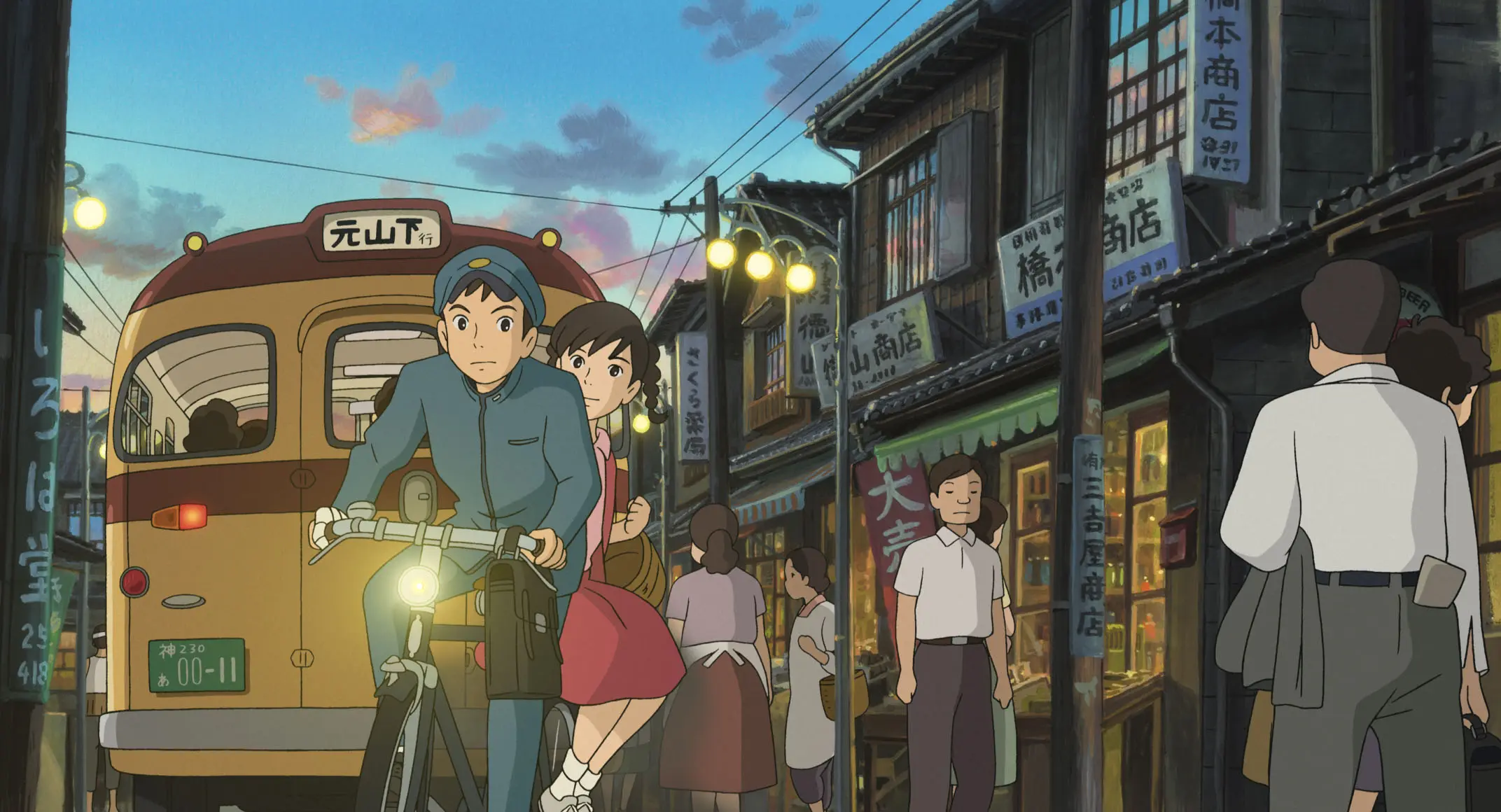

舞台となる横浜の街の中は坂が多く、商店街ではたくさんの人々が行き交い、活気に満ちている。主人公のメルが住むコクリコ荘は海の見える丘の上にあり、俊はコクリコ荘の目の前の海を養父のタグボートで毎日通っていた。山下公園や桜木町駅といった実際の場所も、東京オリンピック前の高度経済成長期の時の姿で登場している。

女たちが住まうコクリコ荘

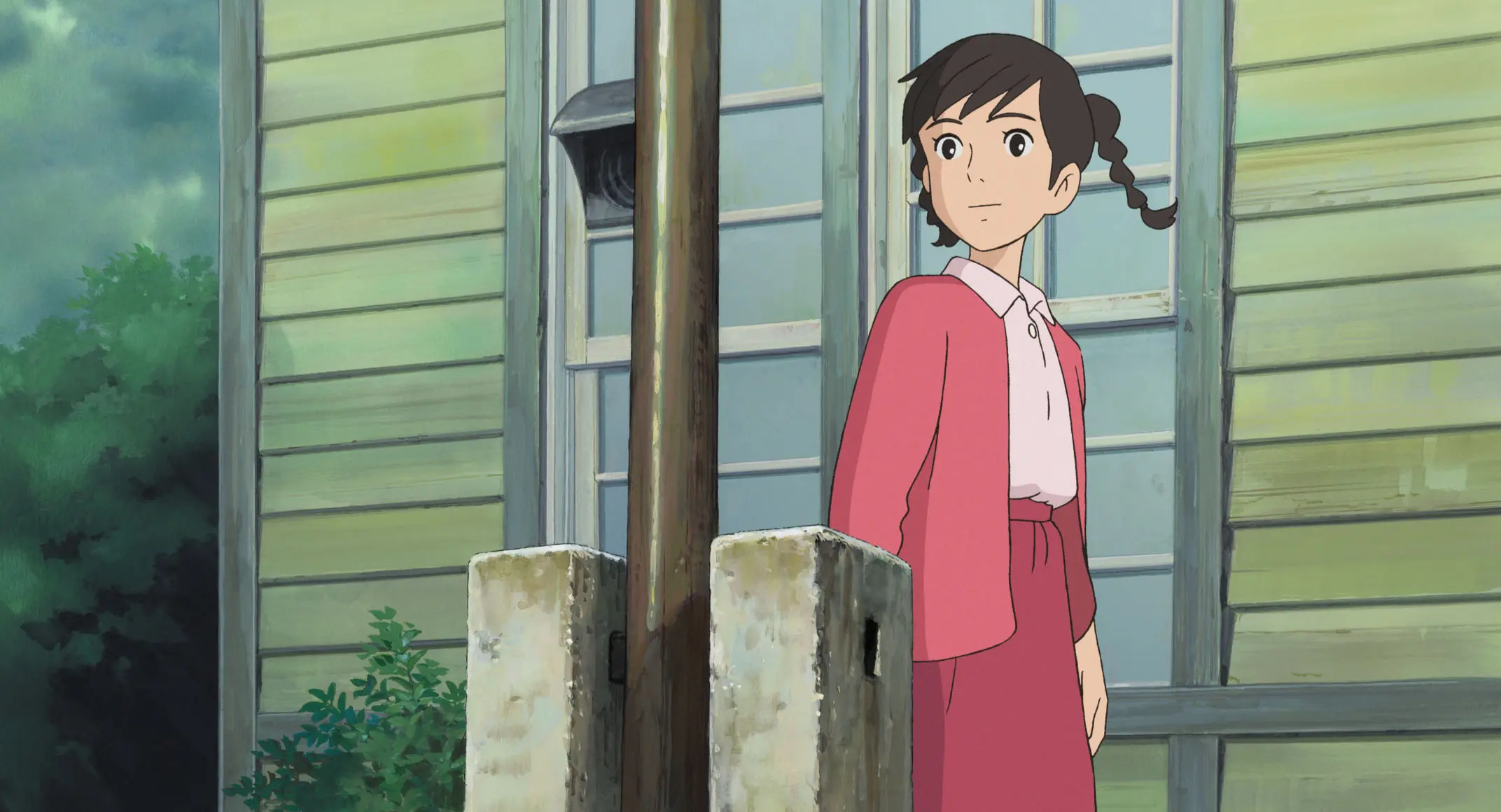

コクリコ荘は病院を改装してつくられた下宿であり、主人公の女子高生、メル(海)の自宅だ。玄関や廊下、メルの祖母がいる母の書斎は病院の雰囲気を残している。庭にはたくさんのコクリコ(ひなげし)の花が咲いており、船舶に向けた信号旗をあげるための旗竿がある。

手入れや掃除も行き届いており、住人たちは1階の食堂に集まって食事を食べる様子からは、生活の秩序と“清潔さ”が保たれているように見える。

この下宿に住む住人は、メルの弟である陸を除き、全員が女性だ。

女性たちが住まう場所としては、ほとんど理想的な住まいといえるコクリコ荘。

同じ時期に造られたはずの、男子たちが集う建物のカルチェラタンは、それとは全くの正反対だ。

男たちの魔窟・カルチェラタン

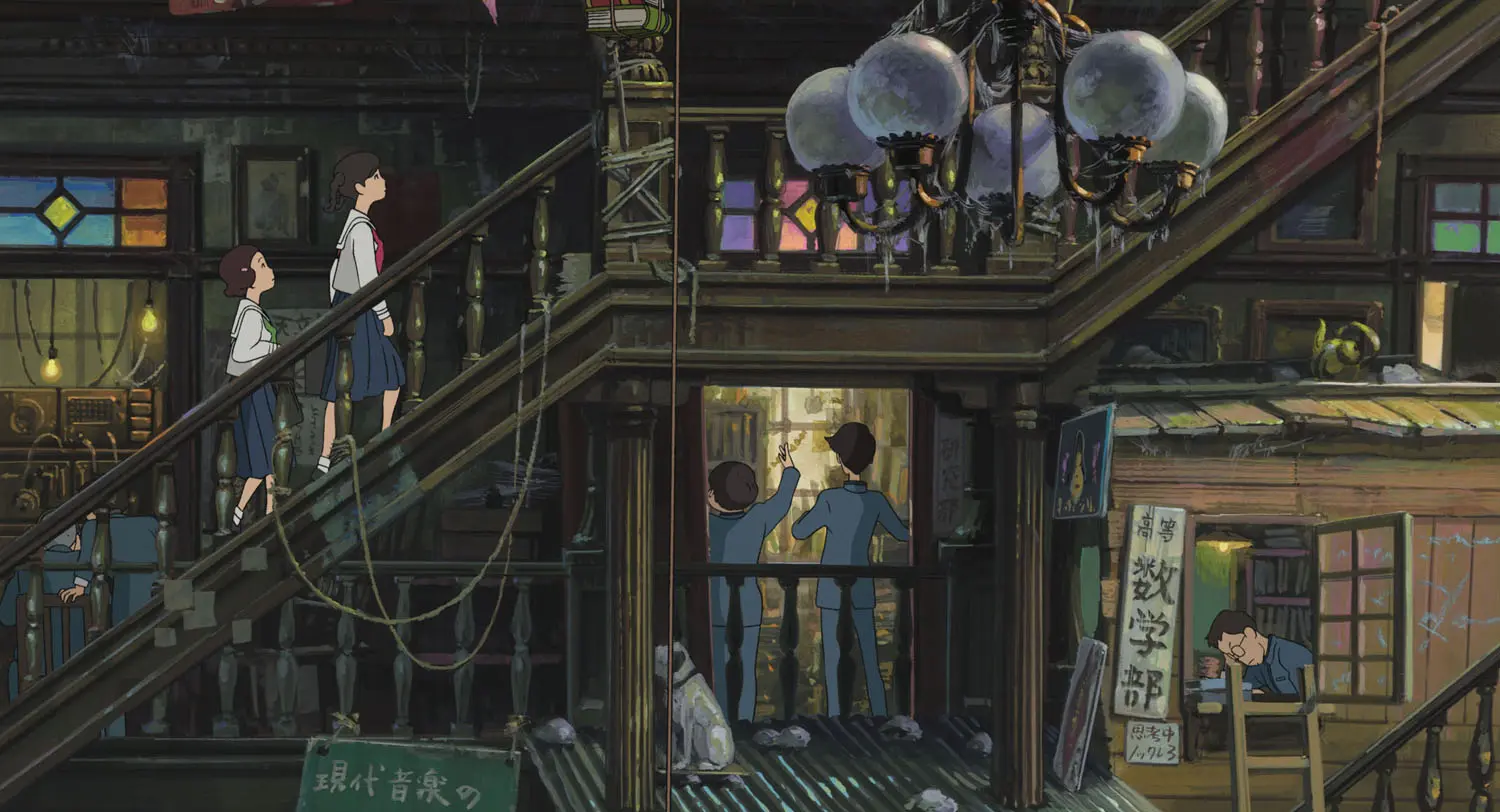

カルチェラタンは文化部の部室棟であり、老朽化による取り壊しの是非が論争を呼んでいた。その中では天文部、哲学研究会、アマチュア無線部などの部室がごった返していて、生徒たちはそれぞれ熱心に活動に励んでいる。新聞部部長の俊は学校新聞や討論の場で、カルチェラタンの取り壊しに強く反対していた。

その洋風の内装の中には、廊下をはじめとしたあらゆる場所に所狭しと物が置かれ、埃まみれでゴミゴミしていて不潔。しかし、メルに“すてきな魔窟”と呼ばれるその場所は、とてつもなく魅力的でもある。

コクリコ荘とカルチェラタンの対比

それぞれの住まいにいる登場人物も好対照だ。コクリコ荘の住人の女性たちはそれぞれが研修医や画家の卵など、“自立”を目指そうとしている。一方で、カルチェラタンに集う男子たちは自分たちの活動に熱中しているが、その他のこと(具体的には掃除)には目を向けようともしないボンクラぶりも伝わってくる。

コクリコ荘、カルチェラタンという場所はそれぞれ、“女性たちの巣”、“男たちの巣”であり、男女それぞれの価値観や生き方に沿うかのように、明確に分けられているコミュニティなのである(公式サイトでもこのことは指摘されている)。

このような対比がありつつも、それぞれの場所とそこにいる人々が、そのままで存分に魅力的に描かれているということが、映画『コクリコ坂から』のすてきなところだ。

映画『コクリコ坂から』解説2:爽快な大プロジェクト、カルチェラタンの大掃除から学ぶこと

存続の危機を迎えているカルチェラタンには、女性たちによる大掃除の手が入ることになる。みんなで物を動かして、隅々まで片付けをして、“綺麗さっぱり”にしていく様は実に爽快だ。

『もののけ姫』のタタラ場で暮らす女性たち、『紅の豚』で出稼ぎに行ってしまった男たちに代わって修理の仕事に就く女性などを筆頭に、ジブリ映画ではたくましく生きる女性たちの描写が多くある。この『コクリコ坂から』では前述したように“男女のテリトリー(性質や役割)”をはっきり分けており、多様性やフェミニズムやジェンダー論といった観点においては(50年以上も前という時代背景のこともあって)まだまだ“未達成”の部分が多いが、「女性に敬意を表したい」という意思そのものは存分に感じられるようになっている。

ボランティアで来てくれた女性たちの前で、生徒会長の水沼が「男どもは、危険な作業を率先してこなすべし!」と提言するシーン。実際に男子たちが力を使う大きい家具の運び出しや、曲芸のようにハシゴを登ってシャンデリアの埃を落としたりしている。

大掃除の最中、俊は「残すか捨てるかを悩む時は、燃やせと水沼殿のお達しだ」とも言っていた。

しかも、ただ物を片付けたり捨てるだけでなく、残した書類は分類しラベリングをするという、将来に向けた整理整頓もしっかり行われている。

劇画的でもあるカルチェラタンの大掃除は、実際の掃除や片付けという観点でも学べることが多い。

少人数ではできないことも、大人数で行えば踏ん切りがつく。好きなことに没頭するばかりに思えた男子たちも、いざ大掃除をやろうと思えばできる。残そうとかどうか迷っているものは思い切って捨てたほうがいいかもしれない。何よりも、人任せにしたりするのではなく、そこにいる誰もが率先して掃除に参加をしていくという考え方。いずれも当たり前のことなのだが、当たり前のことを奇をてらわずに、しかも見ていて楽しいものとして描いているからこそ、気持ちが良い。

映画『コクリコ坂から』解説3:カルチェラタンを残したい、それぞれの理由とは

カルチェラタンの存続問題では、それぞれのキャラクターの価値観や信念が存分に示されている。

東京にいる学園の理事長の元へ直訴に行った時「君はなぜ清涼荘(カルチェラタン)を残したいの?」と聞かれたメルは「大好きだからです。みんなで一生懸命にお掃除もしました。ぜひ見にいらしてください」と、実にストレートに答えていた。

一方で新聞部部長の俊は批判を交えつつこう述べている。「古いものを壊すことは、過去の記憶を捨てることと同じじゃないのか! 人が生きて死んでいった記憶を、ないがしろにするということじゃないのか!」と。確固たるイデオロギーに基づいたこの言葉は、“死んだ父の記憶”を持ち続けたメルの表情も、ほんの少しだけ変えていた。

哲学研究会の部長は、カルチェラタンの見学に訪れた理事長に「君は新しい部室が欲しくないかね?」と問われ、「失礼ながら、閣下は樽に住んだ哲人をご存知でしょうか!」と答えていた。

実際の哲学者のディオゲネスは、布一枚のような粗末な服しか持たない、奇行も目立つ変人でもあった。部長が彼のことを話題に出したのは、樽でも住まいにできるという今で言うところの“ミニマリスト”的なその価値観に習って、小さな掘っ建て小屋のような部室であっても、それは自分にとっては十分すぎるほどの魅力に溢れる場所なのだ、と訴えたかったのだろう。

それぞれの「大好きだしみんなで綺麗にしたから」「過去の人間の記憶を短絡的に捨ててしまうということだから」「自分にとっては十分にすてきな場所だから」という思いに共感できる方は多いだろう。「この場所を残したい」という純然たる願いを高らかに謳いあげていることも、爽やかだ。

劇中ではコクリコ荘に男子たちが招かれ会食をするシーンがあるのだが、そこで女性たちが結婚などの将来について笑いながら話す一方で、男子たちは「戦術には知恵がいるなあ」などと、やっぱりカルチェラタンにまつわる政治的な動向について語り合う(その中で美大生の広小路さんが、1人で黙々と料理を食べていたり、食べ終わったお皿を動かしていたりするのも微笑ましい)。

男女は同じ場所にいたとしても、それぞれで考え方も興味も違うということが明確に提示されていた。デフォルメした男女の違いとしての表現と言えるだろう。

思いは違えど、目的を同じくする彼ら彼女らが一丸となれば良いムーブメントも起こすことができるし、お偉いさんの決定事項も覆すことも可能になる。前述したカルチェラタンの大掃除は、そんな普遍的な事実の体現でもあるのだろう。

映画『コクリコ坂から』解説4:1963年という戦後の時代と、戦争を経験した親世代の思い

『コクリコ坂から』の原作マンガは、描かれた当時に合わせて1980年ごろの時代背景になっていた。一方で、映画は東京オリンピックの前年の1963年に変更されている。それは高度経済成長が本格化してきており、日本社会全体に希望が溢れている一方で、終戦からまだ18年であるため戦争の影響も多く残っている時代だ。このことは、メルと俊の出生にまつわる秘密とも、深く関わることになる。

とは言え「メルと俊が血の繋がった異母兄妹ではないか」という物語のフックは、「まるで安っぽいメロドラマだ」と半ばメタフィクショナル的に批判されているように、それ自体が重要なわけではない。キーとなるのは「いかにして秘密を知り、その時にふたりはどう反応するか」という“過程”だ。

事実、本作の脚本を務めた宮崎駿は、作品に込めたメッセージについてこうも語っている。「真実を知ろうと、(メルと俊の)ふたりは自分の脚でたしかめに行く。簡単ではない。そして戦争と戦後の混乱期の中で、ふたりの親達がどう出会い、愛し生きたかを知っていくのだ。昔の船乗り仲間や、特攻隊の戦友達も力になってくれるだろう。彼等は最大の敬意をふたりに払うだろう」と。

この言葉通り、「ふたりが自分たちの意思で、親達の愛を知るために走っていく」クライマックスが用意されている。戦争は“親の死”というとてつもない悲劇を起こしたが、メルと俊は親の愛を知り、そのふたりと出会う大人も「自分たちの思いが子どもたちに継承されていく」という感動に立ち会うことができる。

戦後の時代背景をしっかり汲み取り、哀しくも優しい物語をつくりあげていることにも、本作の素晴らしさがある。

映画『コクリコ坂から』解説5:慈しむように描かれた日常と、旗をあげるラストシーンについて

『コクリコ坂から』でもう1つ重要なことは、日常を大切に、慈しむように描かれているところだ。

コクリコ荘に住むメルは、起きてすぐに布団をたたんで押し入れにしまい、これから着替える服を畳んだ状態でそばに置いていた。彼女はお釜に火をつけるなどして朝ごはんを作って、その後に食器を片付け、手回し式ローラー付の洗濯機を動かしてからやっとコクリコ荘を出る。丁寧に1つ1つの家事をこなしていく、しっかりものの彼女の性格が伝わってくるシーンだ。

また、住人たちは全ての家事をメルに任せっきりにしているというわけでもなく、メルは朝ごはんの配膳や夕ごはんの野菜を切るのを手伝ってもらっている。

そんな“当たり前”の日常が、もの哀しく描かれているシーンがある。メルは俊と血の繋がった異母兄妹だと知らされたその日の夜、アメリカにいるはずの母が朝ごはんを作り、亡くなったはずの父が帰ってきて「今度は長くいられるよ」と言ってくれる夢を見る。

夢から覚めた後、メルはいつものようにお釜に火をつけ、遺影代わりの父の写真の前に置いてあった花瓶の水を変え、2つの旗をあげる。「現実では、母も父もいないのだ」という残酷な事実が、この夢との対比で際立つようになっている。

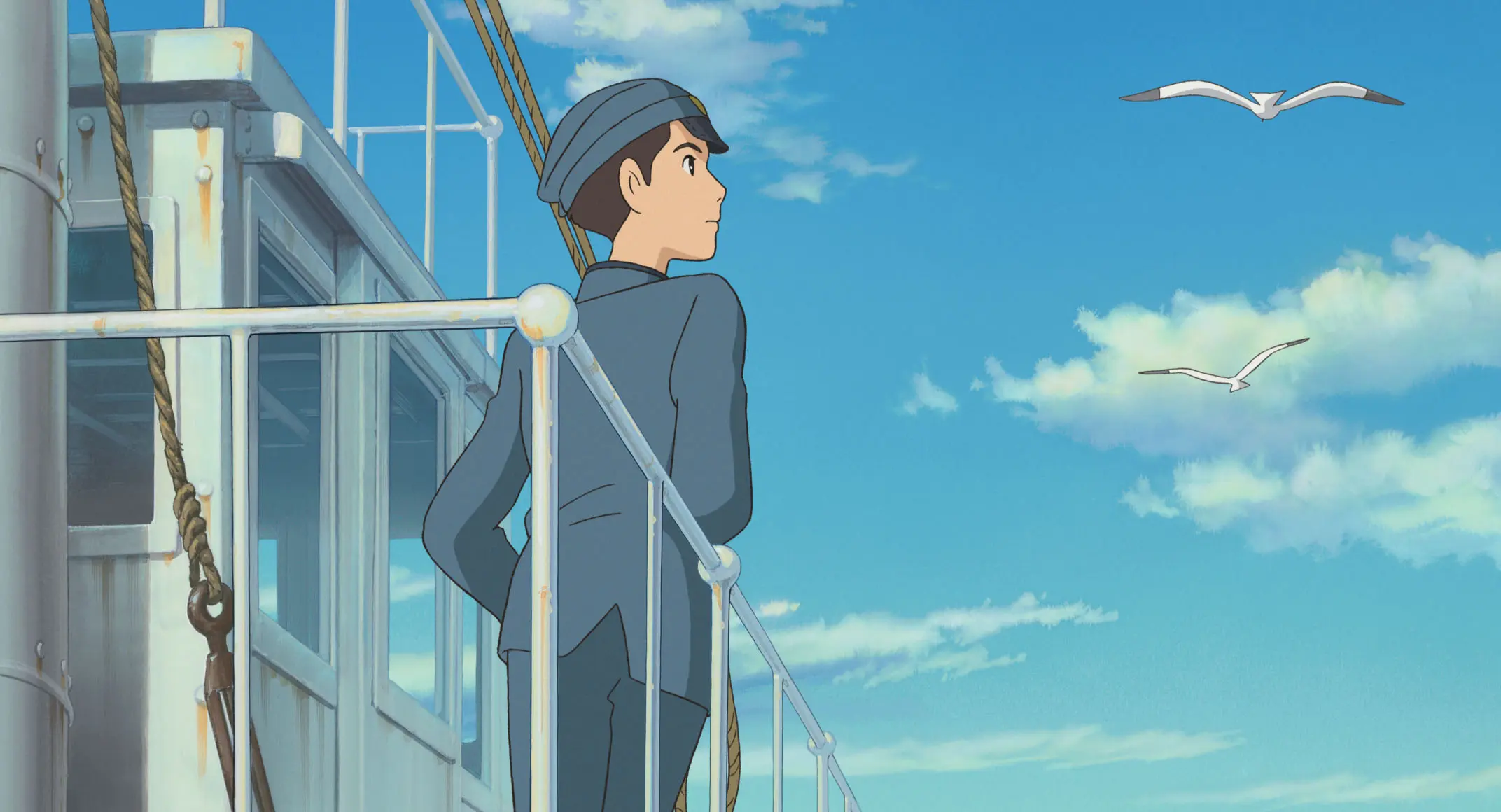

そもそも、メルがあげていた2つの旗の意味は「安全な航海を祈る」というものだ。彼女は父が死んだという事実をわかっていながらも、その“叶わない願い”を表した旗を毎日あげていた、ということもまた哀しい。メルの祖母が、「素敵な人ができて、あなたが旗をあげなくてすむようになったらいいのにねえ」と口にするのも、無理はないだろう。

物語のラストシーン、メルはまた庭で旗をあげていた。これはもともとの脚本には書かれていなかった、宮崎吾朗監督が加えたラストシーンなのだそうだ。宮崎駿と共同で脚本を執筆した丹羽圭子は、メルが旗をあげるのをやめなかった理由について、「お父さんの代わりに、今度は俊に向けて旗をあげている」と解釈したそうだが、当の宮崎吾朗監督は「人はそんなに簡単には変われなくて、メルはまだお父さんのために旗をあげている」と考えていたのだという。

どちらの解釈も成り立ちそうだが、重要なのは、この時にメルが旗をあげるときに、はっきりと“上を向いて”いたこと、そして海から届いた汽笛を聞いて“前も向いていた”、ということだ。物語の冒頭では、メルは旗をあげるときに上を向いていなかったし、汽笛に反応するくらいで、はっきりとは前を向いていなかった。旗をさげるときに上を向いたこともあったが、それは俊が落ちてくる(俊と恋に落ちる)イメージと重なっていた。これまでのメルが旗をあげるという行為は、日常の一環にある“作業”にもなってしまっていたのだろう。

しかし、ラストシーンでメルが上を向いたことは、坂本九の「上を向いて歩こう」が劇中歌として使われていたことと重なり、前を向いたことは文字通りに“前向きになる”彼女の心境を示しているように見える。射してくる朝の光も、いっそう明るくなっていた。理由はどうあれ、メルが旗をあげるという行為そのものに、ポジティブなイメージを持てるようになっているのだ。それは同時に、メルが愛すべき同居人と一緒に過ごす日常をさらに大切にして、そして父のことを思いつつも、大好きな俊と一緒に前を向いて進んでいけるという、これからの彼女の希望を表しているのだろう。

映画『コクリコ坂から』地上波放送情報

映画『コクリコ坂から』は、2020年8月21日(金)夜9時~ 日本テレビ系『金曜ロードSHOW!』にて地上波放送※一部地域を除く

参考図書:文春ジブリ文庫 ジブリの教科書17 コクリコ坂から

参考サイト:映画『コクリコ坂から』公式サイト

全国の人気駅から賃貸物件を探す

札幌駅 大阪駅 京都駅 渋谷駅 釧路駅 帯広駅 津田沼駅 神戸駅 姫路駅 静岡駅

全国の人気沿線から賃貸物件を探す

ゆりかもめ 京急大師線 仙石線 大阪環状線 東武野田線 阪急今津線 相模線 西武多摩川線 東海道本線 内房線